網膜剥離について

ここでは最も一般的な網膜剥離、いわゆる裂孔原性網膜剥離といわれるものについてご説明します。

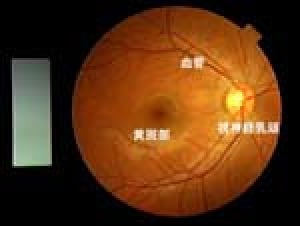

網膜剥離とは

眼球の内側を覆っている網膜に、ホール hole(円孔)あるいはテアー tear (裂孔)ができる事により引き起こされる病気です。約1万人に1人の頻度で発症するといわれています。

成因

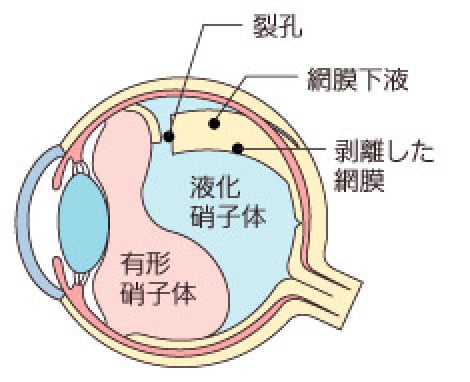

円孔は網膜の萎縮によって、裂孔は網膜と硝子体の癒着、牽引により起こります。円孔や裂孔から網膜剥離に至るには、網膜の前に存在する硝子体の関与が重要です。硝子体は加齢とともに変化が起こり、液化した部分が増加していきます。この液化した硝子体が網膜の裂孔から網膜の下に入っていくことにより、また硝子体と網膜の癒着によるひっぱり(牽引)が網膜剥離を引き起こす要素です。

網膜剥離の成因

- 裂孔、円孔

- 硝子体の液化現象

- 網膜と硝子体の癒着・牽引

年齢分布

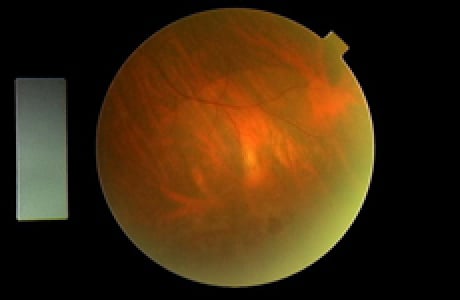

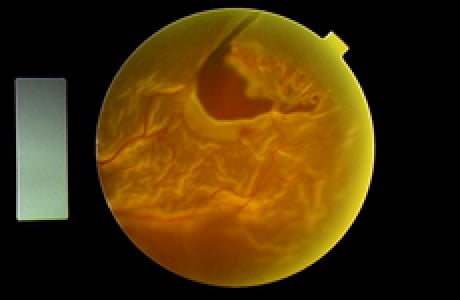

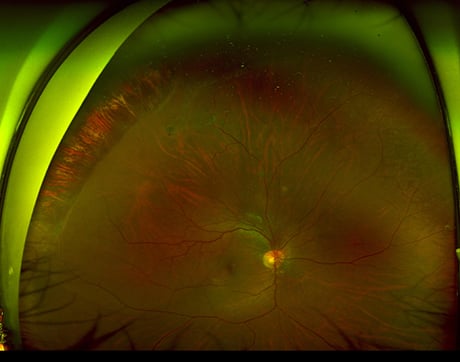

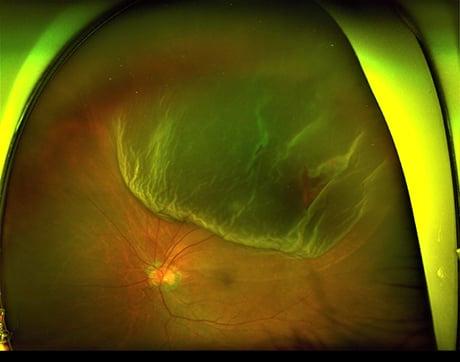

発症のピークは20代と50代にあります。両者では網膜剥離の形態には大きな違いがあります。若年者と高齢者では液化硝子体の量が異なりますので、網膜剥離の形態も違ってきます。すべてではありませんが、それぞれに特徴があります。

| 若年者の剥離 | 液化硝子体の量が少ないので網膜剥離の進行は遅く、 扁平な剥離が多い |

|---|---|

| 高齢者の剥離 | 液化硝子体の量が多いので、胞状の剥離となり、進行も速い |

硝子体の液化は加齢以外に、近視、眼の炎症によっても進行します。

症 状

| 飛蚊症 (ひぶんしょう) |

硝子体中の混濁が網膜上に投影される結果生じる症状で、明るい所で自覚症状が強くなり、眼の動きとともに動きます。 |

|---|---|

| 光視症 (こうししょう) |

特に暗いところで強く感じ、瞼を閉じた時にも自覚されます。網膜と硝子体との癒着、牽引があることが考えられます。 |

| 視野欠損 | 暗い影がかかる、とか、カーテンが降りて来たようなどの表現が多い。 |

| 視力低下 | 網膜中心部の黄斑部に及ぶと視力低下や変視症(ものが歪んで見える)が起こります。 |

治 療

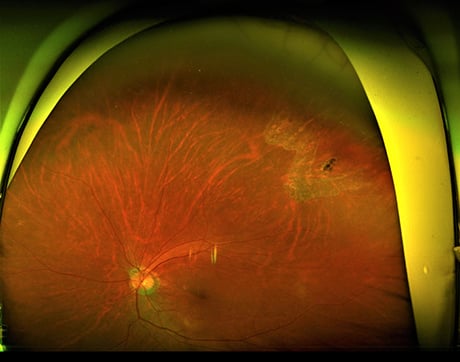

いずれにしても一旦網膜剥離が起こってしまうと手術をしなくてはなりません。これは網膜剥離を引き起こす原因となっている裂孔や円孔をすべて閉鎖するという手術です。この手術は強膜バックリング、硝子体手術の2つの方法があります。

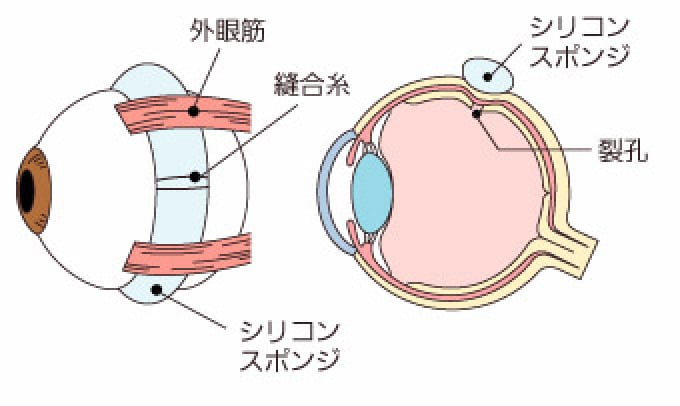

強膜バックリング

眼底を見ながら裂孔や円孔のある位置の、眼球の外側にある強膜にシリコンスポンジ等のバックル材料を縫い付ける方法。

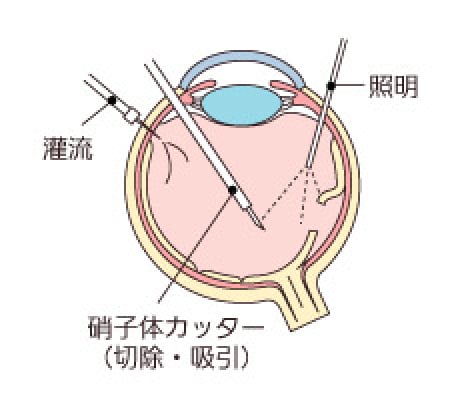

硝子体切除術を選択するケース

- 出血などで眼底が十分に観察できない場合

- 裂孔が深いところにある場合

- 硝子体の牽引が強い場合

以前は失明に至る恐ろしい病気といわれていたものの手術による復位率は95%以上となり、ほとんどが治癒する病気となりました。

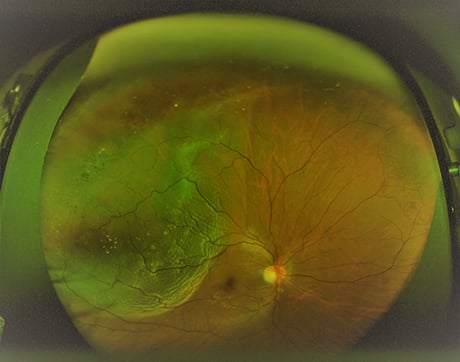

網膜剥離が手術によって治っても、手術前に網膜剥離が網膜の中心部である黄斑部(おうはんぶ)にまで広がっていると、手術後に変視症が残ります。これは術前にどのくらいの時間、期間、黄斑部に剥離があったかにより異なります。若年者では剥離の進行が遅く、黄斑部に剥離が及んで初めて眼科受診することがほとんどで、手術により網膜が復位しても変視症が残ることが多くあります。

手術前の安静が重要

眼球運動や体の動きによって網膜剥離は拡大します。

高齢者に多い裂孔による網膜剥離は、進行が早いので手術はできるだけ早く行いましょう。安静にすることで、剥離の進行を遅らせることができます。

特に、網膜剥離が胞状の場合は裂孔を発見できなかったり、裂孔の位置を正確に把握できないことがあります。このような場合は緊急に手術するよりは両眼に眼帯をし、ベッドで安静にすることにより驚くほど剥離が平坦になり、手術がし易く、より短時間で行うことも可能になります。網膜剥離では術前の安静がとても重要ですが、若年者の剥離の多くは進行が遅いので安静はあまり必要ありません。

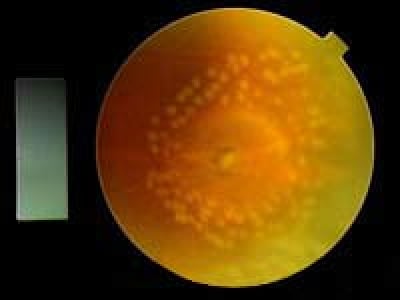

早い時期に眼科受診を

したところ

まだ裂孔や円孔だけで網膜剥離になっていなければ、レーザー光凝固をすることによって剥離への進行を止めることもできます。飛蚊症があれば、大部分は何もないことが多いのですが、自己診断はせず、眼底検査を受けるようにしてください。特に近視の強い人、外傷、眼球打撲または最近ではアトピーの人の網膜剥離が多くなっていますが、このような方は診察を受けることをお勧めします。